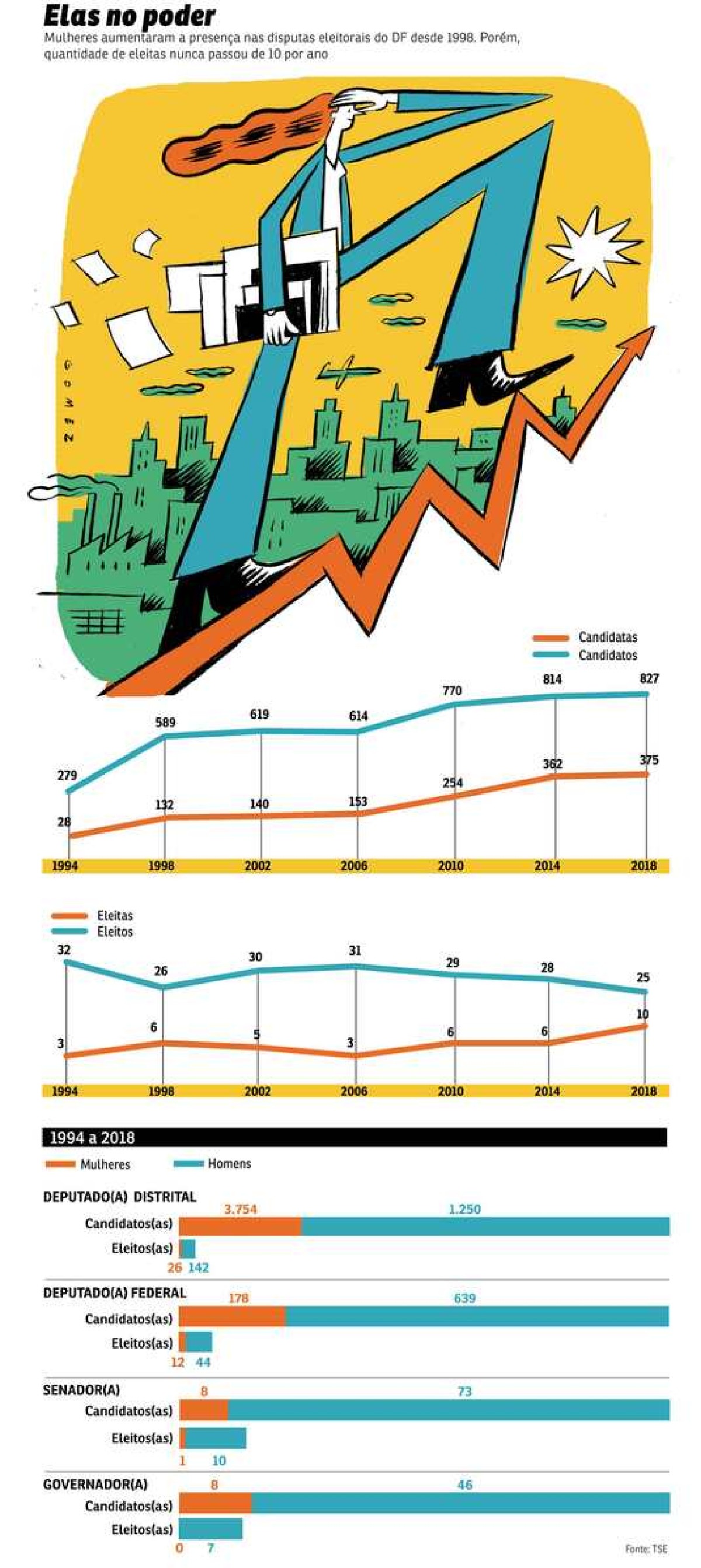

Levantamento feito pelo Correio revela que, de 1994 para 2018, mais postulantes concorreram às eleições na capital federal. Contudo, a quantidade daquelas que conseguiram vagas nos três Poderes não acompanhou o mesmo ritmo

Ao longo da maior parte das sete últimas eleições realizadas no Distrito Federal, a quantidade de mulheres eleitas não acompanhou a evolução no número de candidatas. Em 1994, por exemplo, apenas 28 concorreram aos cargos de deputada distrital, federal, senadora e governadora. Em 2018, esse total subiu para 375 (1.239% a mais). No mesmo período, as escolhidas passaram de três para 10 (223%). Os dados fazem parte de levantamento feito pelo Correio, com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e, para analistas, revelam o longo caminho que há a percorrer.

Desde 1995, as políticas afirmativas de incentivo à participação delas na política valem apenas para os proporcionais — de deputado e vereador. Mesmo assim, a discrepância entre a largada e a chegada fica mais evidente a depender do cargo considerado. Em 2018, no entanto, a bancada de oito parlamentares do DF na Câmara dos Deputados teve mais eleitas pela primeira vez na história, e elas formaram maioria. No Legislativo distrital, por outro lado, o número de escolhidas nunca passou de cinco (2014), e nas últimas eleições, quatro conquistaram uma das 24 cadeiras da Casa.

Para Flávia Biroli, professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília (Ipol-UnB), o descompasso entre os cargos, apesar de ambos preverem política de cotas, tem a ver com as dificuldades enfrentadas pelas mulheres no caminho eleitoral. “Em geral, os pleitos locais são mais acessíveis a elas. Mas é possível que exista disputa maior para o cargo de deputado federal nos partidos, e isso recai como obstáculo ampliado para as possíveis candidatas”, opina.

A participação delas nas corridas eleitorais, embora pequena, apresenta avanços, mas as diferenças que se mantêm apontam para outros lados do problema. As ações de incentivo à participação feminina não têm sido suficientes e, quando as mulheres se lançam como candidatas, não recebem apoio suficiente para conquistar os cargos.

Insuficiência

Para analisar a evolução das candidaturas femininas ao longo dos anos no DF, a doutora em história faz uma linha do tempo: “Nossa legislação de cotas existe desde 1995, para as eleições municipais do ano seguinte, com determinação de 20% de mulheres (candidatas por partido). A quantidade atual, de 30%, vale desde 1997. Em 2009, uma mudança na legislação substituiu o termo ‘reservar’ por ‘preencher’. As legendas entendiam que ‘reservar’ não significava ter, de fato, o número mínimo de candidaturas. Quando o texto muda, passa a ser possível processar as siglas (pelo não cumprimento da lei)”, explica Flávia.

A pressão fez com que as siglas respeitassem o limite mínimo de inscritas para concorrer, mas sem investir plenamente nelas. “O apoio às mulheres continuou baixíssimo. Na política eleitoral, não basta se candidatar. É preciso ter condições equânimes para disputar as eleições, e isso nunca existiu para elas. Em 2018, uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), seguida de regulamentação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), definiu que a legislação (de cotas) deve ser acompanhada por financiamento de, no mínimo, 30% para as postulantes. E é aí que temos uma mudança, ainda pequena, mas significativa. É quando, pela primeira vez, no caso da Câmara dos Deputados, passamos o patamar de 10% e elegemos 15% de pessoas do sexo feminino”, lembra a professora da UnB.

Ainda assim, a conquista, quando comparada à de nações vizinhas, está aquém do ideal. “Estamos abaixo da maior parte dos países como Argentina, Bolívia, Costa Rica, México e Cuba. A média, hoje, nos parlamentos da América Latina é de 26% (de deputadas mulheres)”, observa Flávia.

Sobrenome

A determinação de financiamento mínimo para as candidatas também se tornou alvo de manobras, segundo Ana Junqueira, cientista política e gerente de relações governamentais. “Infelizmente, a maioria dos partidos não entendeu ainda a importância da representatividade feminina nessa área. Eles não dão o suporte necessário a elas. Elas ficam registradas, por causa das cotas, mas, na maioria das vezes, não ganham estrutura de campanha. É o que chamamos de ‘candidatas laranjas’, quando as legendas apenas instrumentalizam as mulheres”, destaca.

Outro ponto que Flávia Biroli salienta é que essa distorção não nasce da falta de interesse do público feminino pela política eleitoral nem nos votos da população, mas na falta de apoio para a disputa e no descrédito social. “Elas ainda são levadas menos a sério que os homens e têm dificuldades para se tornarem candidatas. Quando conseguem, encontram problemas para ter candidaturas competitivas. Assim, têm menos acesso a recursos, porque não há apoio das legendas. Não é verdade que elas não queiram participar. Isso é uma falsa premissa usada pelas siglas”, argumenta a professora, acrescentando que mulheres representam cerca de 46% dos filiados a partidos políticos.

Por fim, Ana Junqueira lembra que muitas candidaturas ganham força apenas por se concentrarem no protagonismo de poucos sobrenomes. “As tradicionais famílias da política brasiliense exercem influência sobre os poderes Legislativo e Executivo. E os 30% (de postulantes mulheres) são definidos pelos presidentes dos partidos que, majoritariamente, são homens. Fora que a lei prevê essa taxa de candidatas, não de eleitas. Então, se a maioria dos políticos é do sexo masculino, mas a maior parte da população não, há uma desconexão”, critica a cientista política.